真空管アンプの役立つ知識集

- ■ 真空管の寿命

- ■ 真空管のエージングは必要か

- ■ 真空管は今でも作られているの?

- ■ 3極管と5極管

- ■ シングルアンプとプッシュプルアンプの違い

- ■ 真空管アンプの出力トランスとは

- 次のページ→ ◆◆ アナログレコードの知識集 ◆◆

真空管の寿命

ズバリ真空管の寿命は何年?

真空管は電球や蛍光管と同じように一定時間使用しますと寿命が来て球切れを起こします。

真空管の寿命は一般的に5,000時間と言われています。

しかし、それより早く寿命が来てしまうものもあれば10,000時間以上も平気で動作するものもあります。

この寿命に関してはメーカーでは明確に規定はしていませんが、過去の実績や経験から一般的に5,000時間と言うのが通説になっているのです。

5,000時間と言うと何年ぐらいの時間かと言いますと、

毎日2時間聴いたとして2,500日、これは6年10ケ月になります。

普通の使い方だと5年~7年程度となるでしょうか。

寿命が来たら真空管を交換し再調整すればまた元通りの良い音を楽しむことができます。

寿命かなと思いましたらまずは音の工房までご連絡ください。交換、オーバーホールを良心的な価格で行わせていただきます。

真空管寿命の原因は?

真空管寿命に関係する要素は主に2つあります。

・内部のヒーター寿命

・内部の真空度の低下

です。

真空管の中には電球と同じようなヒーター(フィラメント)があります。そして電球が切れるのと同じように真空管のヒーターもいずれは切れてしまいます。しかし、一般の電球より丈夫にできていて寿命はずっと長いです。このヒーターが切れてしまうと性能は失われます。

もう一つの内部の真空度の低下については、もともと内部は真空に保たれています。

しかし、長い年月で内部の真空度が悪くなっていくとやはり性能は落ちてしまいます。

そしてこの真空度を保っているのが「ゲッター」と言って管の上部などに鏡のように光っている部分です。内部の不純物を吸着し長期間真空を保つことができます。この機能が失われると寿命です。

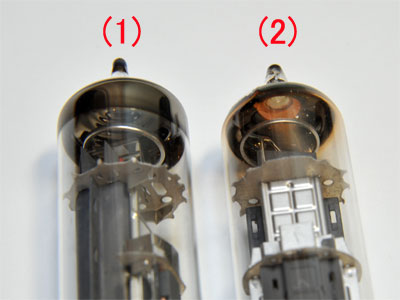

上記の写真で

(1)はゲッターが正常で上部がしっかり鏡のように光っています。

(2)はゲッターがかなり薄くなって無くなっています。だいぶ劣化してきている状態です。

(3)は完全にゲッターが無くなって白くなっています。ガラスにひびが入って内部に空気が入った時このようになります。

真空管寿命の見分け方

それでは真空管に寿命が来た時とはどのように判断するのでしょう。見分け方は下記のような症状にて判断します。

・音が小さくなった、または音が出なくなった。

・ひずみっぽい音になり聴きづらくなった。

・真空管上部の鏡のように光っている「ゲッター」が薄くなる、または真空管の内部が白く濁ってきている。(上記写真参考)

・ヒーターが切れている。

L側(左側)とR側(右側)同時に寿命が来ることは稀ですのでどちらか片方が上記のような症状になった場合は真空管の寿命を考えてみる必要があります。

真空管のエージングは必要か

真空管アンプにエージングは必要ですか?

「エージングすると音が良くなった。」とか、「いい音を聴くためにはエージングが必要」という声がときおり聞かれます。

さて、真空管アンプもエージングということが必要なのでしょうか?

そしてエージングすると音が良くなるのでしょうか?

その答え:音の工房の真空管アンプはエージングは必要ありません。エージングして音が変わるということはありません。

ですから、お買い求めいただいたその日から好きな音楽をどんどんお楽しみください。

エージングの必要性

エージングとは一定期間そのものを通電したり動作することで安定動作を確保するものです。

例えばスピーカーなどはある程度動作することでスピーカーのエッジのひずみが取れ安定した音になることが挙げられます。

それでは真空管アンプではどうでしょう。

真空管アンプは電子機器ですので初期不良(完成直後の不良比率が若干高く、その後は不良率が低下する現象でどの電子機器にも言えること)を発見する意味ではエージングは必要ですが、初期不良発見エージングは出荷前音の工房で既に行っています。

それ以外の目的の音が良くなるためのエージングというのは全く必要ありませんし、エージングしたからと言って音が良くなる保証はどこにもありません。

まことしやかに言われる例

・エージングすると熱で金属収縮が行われ金属歪が取れて音が安定する。

・エージングにより足とソケットの接触がより確実になり、接触抵抗が少なくなり音のメリハリが良くなる。

この他にもいろいろなことが言われますがどれも根拠がいい加減で間違いと言っていいでしょう。

じつは売る側にとってはこの「エージング」という言葉はとても都合のよい言葉に思えてなりません。

お客様が満足できない音でも、「これはエージングするとよい音になりますよ。」と問題を先延ばしできるからです。

エージングで音が変わるのなら音がどんどん悪くなることだってあってもいいはずです。ところが聞こえてくるのはどれもエージングで音が良くなったことばかり、音が良くなることを前提に「エージングしてください」とはなんかうさん臭くはありませんか。

もしエージングで音が変わったと思われるのでしたらそれはほかの原因かと思います。しかし、人間の感性は微妙なものですのでエージングにこだわる方をすべて否定するものではありません。

ただ、エージングと称して100~200時間通電、1週間連続通電など極端なことはアンプによくありませんのでやらない方が良いでしょう。

エージングとウォーミングアップの違い

エージングとウォーミングアップは多少意味合いが違います。

エージングは先に書きましたように長時間長期間にわたる通電・動作のことを言います。

それに対しウォーミングアップは電源を入れてその電子機器が充分な機能を発揮できる動作になるまでの時間のことで通常1分~10分程度をウォーミングアップとしています。

音の工房の真空管アンプも2~3分のウォーミングアップ時間を推奨します。

真空管アンプでしたら真空管のヒーターが熱せられ熱電子放出が充分出るようになるまでの時間です。ですからウォーミングアップは毎回の電源投入に必要になるわけです。

ただウォーミングアップに対しあまり厳密になることはなく、電源を入れてちょっと待ちCDプレーヤーにCDを入れてスタートボタンを押す、このように普通に使用すればよいと思います。

真空管は今でも作られているの?

真空管は今でも作られているの?

現在真空管を必要としている分野はと言いますと、ギターアンプの需要が圧倒的に多いです。このためギターアンプに適している真空管が最も多く生産されています。

有名なギタリストの多くは真空管ギターアンプを使用しています。

なぜギターアンプに真空管が使われるかと言うと、ギターアンプはもともとひずみ具合で音色の評価が付き真空管のひずみ方がギターの音色にとても合うのでしょう。今でも多くの真空管ギターアンプが生産されています。それに伴って当然ギターアンプに使う真空管の需要が出てくるわけです。

また、真空管ギターアンプはその使い方が積極的にひずませることもあり真空管の定格(本来の規格)を超えた使い方が好まれます。

そのため真空管は過酷な使われ方をするため寿命も短く、定期的に交換が必要となります。そこに多くの需要が生まれてくるわけです。

それに比べオーディオ用の真空管アンプは生産量も少なく、ギターアンプ用の真空管を使用したり1980年以前のものを探しながら調達し生産している状態です。

真空管が安定して入手できないため、オーディオ用真空管アンプは大量生産が難しく特殊な真空管の場合驚くほど高額な値段がつく場合があります。

現在の主な真空管メーカー

・Electro Harmonix (ロシア)

・Sovtec (ロシア)

・曙光電子 (中国)

・JJ Electronic (スロバキア)

など

3極管と5極管

3極管とか5極管ってなぁに?

真空管の構造から3極管とか5極管という構造のものがあるのです。

その他に2極管というのがあります。

また4極管、7極管というものもありますが一般的ではありません。

今回は増幅用に使われる3極管と5極管について少し詳しく話してみましょう。

3極管とは

まずは3極管のお話から。

3極管というのは信号を増幅するための部品が3個から構成されています。

(1) カソード

(2) グリッド

(3) プレート

という3個の部品で構成されているので3極管と言います。

実はそのほかにヒーターがありますがこれは(1)のカソードを熱し熱電子を作るためのもので直接増幅に関係しないので数には数えていません。

3極管の特徴

3極管の特徴は以下のようなものが挙げられます。

●内部抵抗が低く、増幅率が小さい。

●内部抵抗が低いと出力トランスの駆動がしっかりでき歪を少なくし、特に低域の音をしっかり出すことができるようになる。

●耳障りな3次歪(3次高調波)が少なく、一般的に良好な特性を持っている。

●欠点は何といっても増幅率が小さいことと、出力管として大きな出力を取り出すことができないこと。

5極管とは

信号を増幅するための部品が5個で構成されています。

(1) カゾード

(2) 第1グリッド

(3) 第2グリッド

(4) 第3グリッド

(5) プレート

の5つの部品で作られていますので5極管と言います。

5極管は3極管から発展して作られた真空管です。

5極管にも3極管と同様にヒーターがありますが、直接増幅作用に関係しませんので数えていません。

複合管、双極管

ひとつの真空管の中に3極管と5極管のふたつの真空管を入れたものを複合管と言っています。

音の工房の真空管アンプSK-100シリーズではPCL86(14GW8)という複合管を使用しています。

複合管1本で前段増幅と出力増幅ができるのでこれ1本で真空管アンプを作ることができます。2本あればステレオアンプになります。

また、同じ特性の3極管をふたつ入れた真空管を双極管または双3極管と言います。

複合管や双極管は真空管全盛のころテレビの小型化ローコスト化に伴い多く生産され使われました。

シングルアンプ と プッシュプルアンプの違い

一般に

(1)出力回路を真空管1本で構成したものをシングルアンプと言います。

(2)それに対し真空管2本一組で出力回路構成したものをプッシュプルアンプと言います。

一般的にと書きましたのは、2本使ってもパラシングルという回路があったり、2本で構成されていても差動アンプはプッシュプルとは全く別物だったりします。

これらについても後半で説明します。

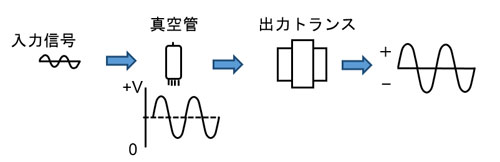

シングルアンプ(A級増幅アンプ)

1本の真空管で音を鳴らす回路でその真空管の直線性の良い(特性の良い動作範囲)部分だけを使用します。

音の信号はプラスになったりマイナスになったりする信号です。

真空管の動作で直線性の良い部分の真ん中に音の信号を入れる設計をします。そうすると信号が+でも-でも歪少なく良質な増幅を行うことができます。

このため非常に良い音が出てきます。

この直線性の良い部分だけを使う増幅方法を「A級増幅」と言います。

A級増幅の

<メリット>・何と言っても音質の良さ。

<デメリット>・効率が悪く、大きな出力は取れない。

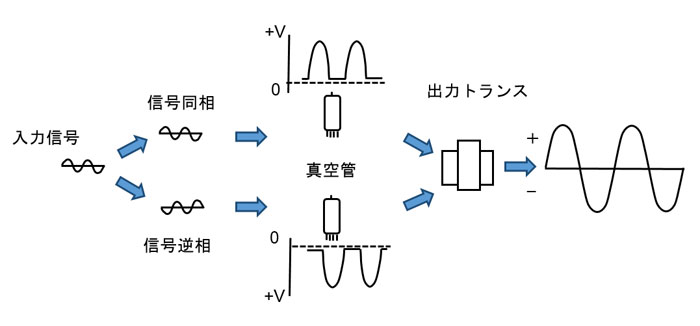

プッシュプルアンプ(B級増幅アンプ)

2本の真空管を使い信号の+側と-側を別々に分担し増幅します。

プッシュプルはまず入力信号を反転した(+は-に、-は+に反転)逆相信号を作ります。

上側の真空管で+側だけを増幅します。動作点は0に近いところです。

また逆相にした信号も、下側の真空管で-側だけを増幅します。同じく動作点は0に近いところです。

これら信号の+側と-側別々に増幅した信号を出力トランスで合成して+-の音声信号にしスピーカーを鳴らします。

シングルアンプに比べ信号の増幅が倍以上にでき大きな出力を出すことができます。出力トランスも小型にでき効率は抜群に良くなります。

ただ、信号を合成したり真空管特性で直線性の悪いところを使うなど出てくる音としては決して良い音とは言えないのが一般的評価です。

この増幅方法を「B級増幅」といいます。

B級増幅の

<メリット>・大出力が可能。真空管アンプでは低域が無理なく出力できる。

<デメリット>・音質に不満がある。真空管アンプでは部品点数が多くなるため高価になりやすい。

AB級アンプとは

プッシュプルアンプで用いられることが多く、真空管の動作点をB級とA級の中間あたりにして、プッシュプル動作すると比較的大きな出力でA級に近い音質を得られる回路です。

オーディオアンプにおいては少しでも良質の音を出すためプッシュプルではこのAB級増幅を使用するものが多くなっています。

純A級とA級アンプの違い

シングルアンプはA級動作と書きましたが、何とかシングルアンプでも大きな出力を出そうといろいろな工夫がされるようになりました。

小信号の時はA級動作で大きな信号の時はB級領域までバイアスを移動させ大出力を出すアンプが出現しました。

この様なアンプと区別するため、常にA級動作をしているものを「純A級」と言うようになりました。

音の工房の真空管アンプはすべて純A級アンプです。

パラシングル

基本的にはシングルアンプですが、出力を大きくするための方法としてシングル回路を2個並列にして出力を倍にしようとしたものです。

並列接続しますと真空管の入力も並列になり、入力容量も倍に増えます。

入力容量が増えることで高域が減衰し、綺麗な高音が出にくくなります。

音質面ではどうしても1本のシングルアンプと全く同じでというわけには行かなくなります。

差動アンプ(全段差動アンプ)

差動アンプはプッシュプルアンプと同じように2本一組の真空管を出力に使った回路です。

しかしプッシュプルのB級と違い真空管のA級領域(直線性の良い部分)だけを使った動作です。

このため、洗練された非常に良い音質で比較的大きな出力のアンプができます。

シングルアンプでは苦手な低音域も充実した音が得られ真空管オーディオアンプの一つの完成型ともいえるアンプです。

特に全段差動アンプはその音質の良さで自作の方々に大変人気があります。

このアンプのデメリットとしてはプッシュプルに比べ効率が良くないことぐらいです。

真空管アンプの出力トランスとは

なぜ出力トランスを使うの

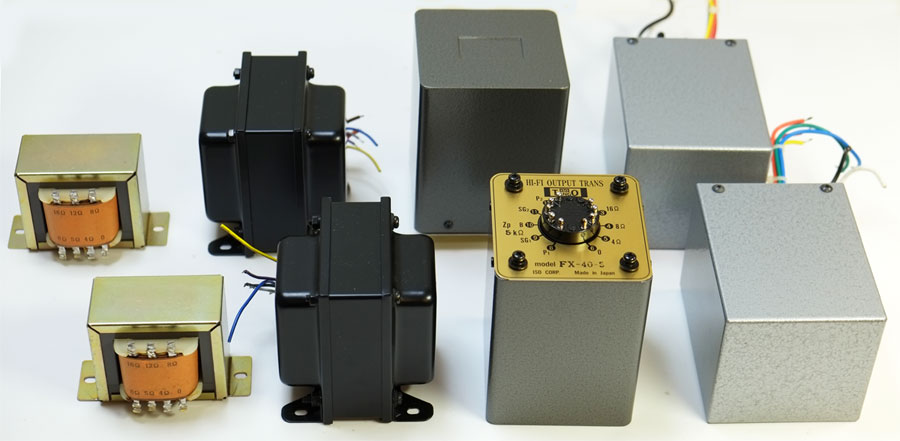

真空管アンプ用出力トランス

真空管アンプのほとんどに出力トランスという重たいトランスが使われています。

半導体アンプでは、出力トランスなんていうものは存在しなく、半導体(トランジスタなど)の出力を直接スピーカーに接続して音を出すことができます。それに対して真空管の出力は直接スピーカー接続はできないため出力トランスという仲介役の助けを借りて接続しているのです。

真空管は高い電圧はかけられますがたくさんの電流を流すことができません。それに対してスピーカーは低い電圧で大きな電流を流し大きな音を出しています。そして電圧と電流の関係が逆転している両者をうまく取り持ってくれるのが、この出力トランスなのです。

この様に音の信号を直接スピーカーに伝える出力トランスはとても重要な部品です。せっかく真空管まではいい音質で増幅したものが出力トランスの良し悪しによって音質をガラッと変えてしまうことがあるのです。

真空管アンプ作りではこの出力トランスの選び方が肝になると言っても過言ではありません。

出力トランスは大きく重たく値段が高い方がいい音が出る。

ということを聞くことがあります。しかし、必ずしもそうではありません。確かに大きく重たいものは大出力に対応していますし低域特性も良いものが多いと思います。ただ、低域だけが音ではなく中音や高音だってとても重要な音域です。小形トランスの方が高域の素晴らしいものがあったりします。

ましてや高額だからいいという短絡的な考えはここでは論外と致しましょう。

現代ではトランスの研究もかなり進み、そこに使用される材質やトランス内の線の巻き方など昔とは比べ物にならないほど進歩しています。

上記の写真はいろいろな形状の出力トランスです。メーカーや型式により性能も違えば出てくる音も全く違うということもよくあることです。

トランスの効用

トランスがそんなに重要なら出力トランスを使わない半導体アンプの方が良いアンプになのではないかとの声が聞こえてきます。

確かに半導体アンプは数値的な特性は真空管アンプより優れています。つまり周波数特性や歪率特性などデータだけ見ると半導体アンプの方が原音を忠実に再生できそうに見えてしまいます。

では実際はどうなのでしょう、実際の耳で聴いた音の感想は真空管アンプの方がいい音と感じる方が大勢います。そこにはデータだけでは推し量れない何かがあるのでしょう。

トランスには非常に高い周波数、もちろん人間の耳では聞こえない高い周波数の音をカットしてくれる特徴があります。

それに対し、半導体(トランジスタなど)では可聴周波数の10倍や100倍の周波数まで平気で増幅してしまいます。ただ、この辺の周波数は人間には当然聞こえないのですが・・・、ただ音としてではなく違和感だったり聴き疲れにつながる可能性は否定できません。

その点、出力トランスはそのあたりの高い周波数は完全にカットして人に耳にマッチした音のみ通過させる一種のフィルターとなっているのです。

デジタルの世の中になった現代、音源もデジタル化されました。そして再生時にデジタル信号をアナログ信号に変換しています。その時、高い周波数の変換ノイズが発生し、様々な方法でそのノイズを除去しています。

現代ではこのようなノイズ含みの音源も含め、良い音をいかに聴くかが大切になってきています。

そして、出力トランスを搭載した真空管アンプはその真価を発揮できるものと信じています。

トランスメーカーの現状

日本には優秀なトランスメーカーがいくつもあります。

ただ、真空管用のトランスとなると職人の手によるところが大きく出来の良し悪しに大きく影響します。そしてその職人も高齢化で技術の伝承が問題になってきています。

その上、真空管アンプのトランス需要が少ないこともあり良いトランスメーカーが次々に業務縮小や廃業を余儀なくされています。

せっかくいい技術を持っているのにもったいなく非常に残念に思います。

現在営業している真空管用トランスメーカーには何としても頑張って生産供給してもらたいと切に祈っております。

次のページ→ ◆◆ アナログレコードの知識集 ◆◆